英国《卫报》与美国明尼阿波利斯联邦储备银行近日分别刊文,揭示了美国零售业在关税政策下的最新变化。一方面,货架空缺和裁员现象日益严重;另一方面,价格的渐进式传导可能在未来削弱美国经济活力与消费者购买力。

《卫报》报道指出,自特朗普政府推出全球关税以来,美国零售门店的货架空置现象显著增加。仓储软件公司灰橙科技的一项调查显示,超过四分之三的美国零售商店经理表示货架空置率上升,51%的经理称过去六个月已经裁员。这种趋势可能影响消费者体验。

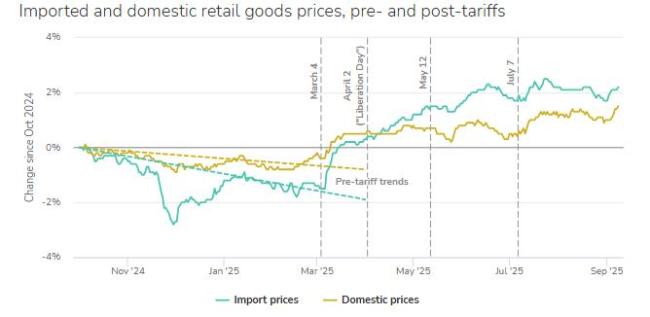

明尼阿波利斯联邦储备银行发表的研究文章从数据角度展示了美国国内零售价格变动的趋势。该研究基于哈佛商学院“定价实验室”对超过35万种商品的每日价格跟踪,结果显示:受关税影响的美国国内销售的进口商品平均涨价约5%,而美国生产的商品也出现明显的“跟涨效应”。哈佛大学经济学家阿尔贝托·卡瓦洛解释说,在政策不确定时,零售商往往采取循序渐进的涨价策略,以免刺激消费者。部分零售商选择暂时吸收关税成本,并谨慎调整价格,因为许多零售商早已习惯了政府的操作——先对外公布重要公告,之后却又撤回。

研究发现,在进口依赖度超过50%的商品类别中,美国国内生产的商品价格上涨更为明显。这主要是因为国内制造商使用进口原材料、成本上升,以及进口商品提价使本土商品拥有更大的定价空间,从而做出了跟涨的选择。价格变化不仅体现在数字上,还通过“隐性渠道”传递:零售商减少高成本进口商品的上架频率,或引入更低价、质量略低的替代品。

卡瓦洛认为,当前这种趋势表明,以往走进美国超市便能看到各类商品琳琅满目的熟悉场景,未来或许会迎来变化。明尼阿波利斯联邦储备银行的研究文章总结称,关税的影响是缓慢累积的过程,当前仅反映短期效应,但后续压力将持续。随着供应链重新定价,消费者终将直接感受到价格直线上行。长期而言,关税可能削弱美国经济效率,使国内商品价格相对国际水平持续偏高。卡瓦洛警告说,如果美国对他国征收高额关税,美国不会从中受益。